2025年7月20日,山东理工大学生命与医药学院13号教学楼内,一支由12名本科生组成的“荧侦探”实践团队经过前期实践调研以“探秘食品安全的科学密码”为主题,聚焦牛奶粘度、肉类新鲜度及饮用水金属离子三大食品安全检测难题,运用前沿荧光探针技术开展创新性实验研究。

活动伊始,团队成员齐聚实验室。在简短的破冰活动后,实验指导老师系统介绍了实践计划。“我们不仅要检测牛奶的粘度变化,更要通过肉类粘度预警腐败风险,同时还要筛查饮用水中的重金属污染。”指导老师舒伟指着实验台上一排荧光探针试剂强调,“这些自主研发的‘分子侦探’,能让我们看见食品中看不见的安全隐患。”

图为团队成员与指导老师讨论实验计划 闫伟鑫 摄

理论学习环节中,团队成员深入了解了三项核心技术:基于丙烯腈-吗啉基荧光探针的牛奶粘度检测技术,可精准识别0.18cP的粘度变化;肉类腐败预警系统能通过粘度变化提前12小时发现变质风险;而新型双功能荧光探针则可同步检测铅、汞等五种重金属离子,检测限低至0.1ppb。

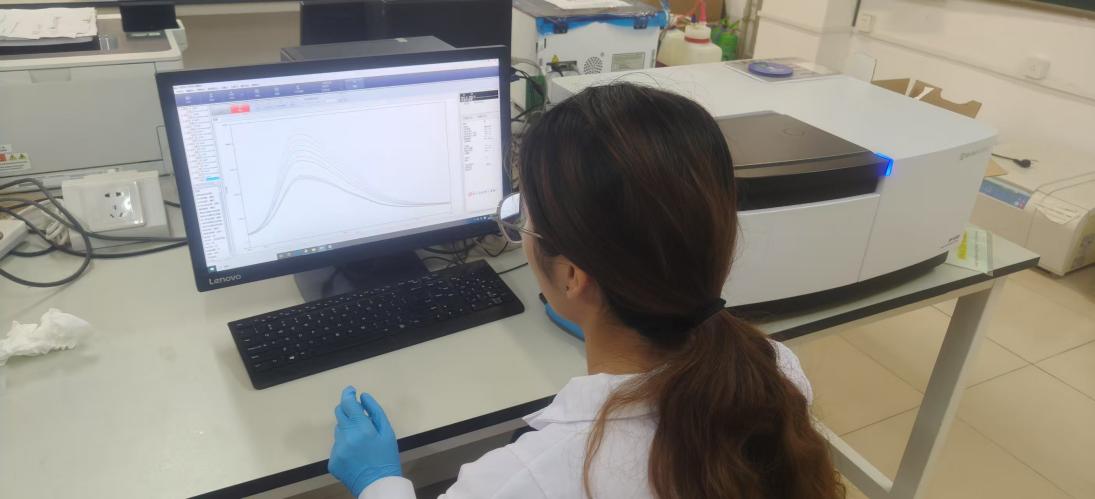

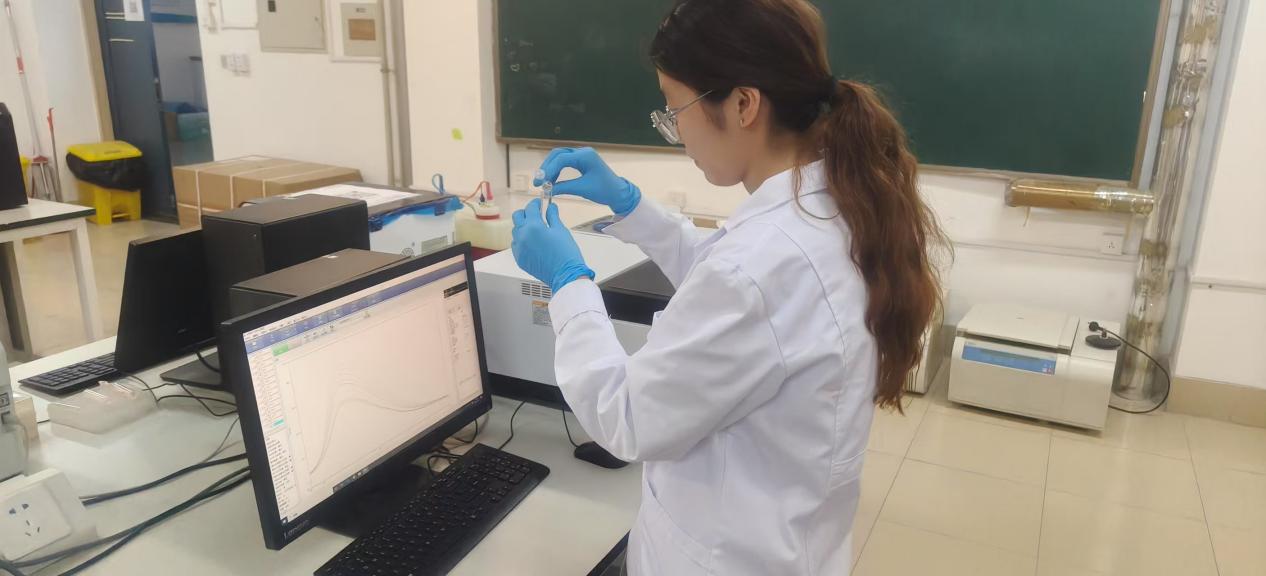

图为团队成员操作荧光探针检测设备 杨晨 摄

实践期间,实验设计环节精彩纷呈。针对牛奶检测,团队优化了"时间-粘度-荧光强度"关联模型,通过智能手机APP实现1分钟快检;在肉类新鲜度实验中,同学们模拟不同储存条件下猪肉粘度的变化规律;最引人注目的是水样检测组,他们利用探针的"色-荧双响应"特性,开发出可视化的重金属筛查试纸。

图为团队成员进行肉类粘度检测实验 郭心怡 摄

“普通纯牛奶粘度通常在15-20cP之间,而掺假牛奶会显著偏离这个范围。”团队成员杨可盈边调试分光光度计边解释,“我们设计的探针就像分子尺子,能精确‘丈量’这种变化。”实验台另一侧,张天宇同学正用手机拍摄肉样检测结果:“当荧光强度达到初始值5.8倍时,就意味着进入腐败警戒区。”

图为团队成员进行牛奶粘度检测实验 闫伟鑫 摄

实践过程中,团队成员积极与行业专家进行技术交流,针对实际检测场景中的痛点问题展开深入探讨。通过反复验证和优化,团队成功将复杂的实验室检测流程简化为适合基层使用的标准化操作方案,显著提升了检测效率和实用性。据悉,团队研发的肉类新鲜度检测技术已在海南省检验检测研究院试点,使问题肉品检出率提升85%。

活动尾声,实验室依然灯火通明。队长杨可盈在总结会上表示:“今天我们验证了三种探针的可靠性,明天将赴本地奶站和农贸市场采集真实样本。”团队计划将实践成果整理成《食品安全快检手册》,免费提供给社区和乡镇监管站使用。

本次实践不仅锻炼了学生的科研能力,更彰显了当代青年用科技服务社会的担当。正如团队口号所言:“以荧光为眼,以粘度为尺,做人民群众的食品安全卫士!”